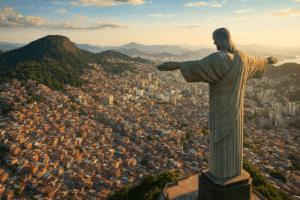

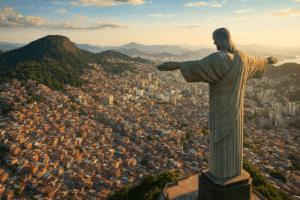

Cristo Redentor e as Favelas

O que é favela?

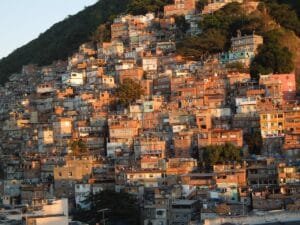

Quando falamos em “favela” imaginamos um aglomerado de moradias populares, geralmente em encostas, surgidas de ocupações espontâneas.

Segundo os dados do Censo de 2022 divulgados pelo IBGE, aproximadamente 16,4 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil, o que representa 8,1% da população do país.

Essas pessoas estão distribuídas em 12,3 mil favelas, localizadas em 656 municípios.

Para que possamos ter uma dimensão desta magnitude, se todas as favelas brasileiras formassem um estado, seria o terceiro mais populoso do país, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

O que são guetos?

Embora haja alguma semelhança, os “ghettos” (guetos) de outros países têm características diferentes das favelas brasileiras, pois, ao passo que as favelas brasileiras são assentamentos informais autoconstruídos, que surgem por ocupação de terrenos (muitas vezes em áreas de risco) e crescem sem planejamento oficial, os guetos internacionais são bairros formais degradados, ou seja, foram construídos legalmente, mas sofreram desinvestimento, abandono e segregação racial e econômica ao longo do tempo.

As semelhanças compartilhadas entre ambos estão na concentração de pobreza, marginalização social, falta de serviços adequados, estigmatização e segregação espacial das populações mais vulneráveis.

O termo “slum”, usado na África e na Ásia, que significa assentamento precário, é provavelmente a tradução internacional mais precisa para favela.

Podemos dizer que a palavra gueto está mais relacionada a um fenômeno urbano.

Qual a origem das favelas no Brasil?

A origem das favelas no Brasil tem raízes históricas profundas, ligadas a questões sociais, econômicas e raciais.

O primeiro registro de favela documentada surgiu no Rio de Janeiro, no Morro da Providência.

No final do século XIX, após a Guerra de Canudos ou Massacre de Canudos (1896-1897), muitos soldados do Exército retornaram ao Rio de Janeiro sem receber o pagamento prometido.

Sem ter onde morar, ocuparam o morro mais próximo à região central, no bairro da Providência, que passou a ser conhecido como “Morro da Favela”.

O nome vem de uma planta espinhosa, abundante no sertão nordestino, comum na região de Canudos, no interior da Bahia. Adotar este nome seria uma lembrança do sofrimento e da resistência vivida ali.

E as favelas cresceram…

Outro fator que contribuiu para o surgimento e crescimento de favelas foi, por incrível que pareça, a Abolição da Escravatura.

A libertação dos escravizados ocorreu sem nenhuma política de integração, moradia ou reparação.

Milhares de pessoas negras recém-libertas ficaram sem terra, emprego ou moradia, concentrando-se nas periferias urbanas.

A urbanização acelerada que se deu no final do século XIX e início do século XX mostrou que as cidades não estavam preparadas para absorver a população que migrava do campo.

Reformas urbanas excludentes, como a do prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro (1902-1906), demoliram cortiços e habitações populares no centro para “modernizar” a cidade, expulsando a população pobre para os morros.

Enfim, mais uma vez, um novo êxodo rural, desta vez a partir dos anos 1940-1950, quando pessoas fugiam da seca do Nordeste, buscando oportunidades nas grandes cidades, encontraram nas ocupações informais a única alternativa habitacional disponível.

Uma nota importante:

Uma característica política era a preocupação com os interesses dos ricos e a falta de empatia pelos mais pobres. (Por que será que às vezes penso que o termo “era” não é apropriado?)

A reforma no Rio de Janeiro ficou conhecida como “Bota-abaixo”, justamente pela maneira brutal e autoritária como foi conduzida.

Milhares de pessoas, todas pobres, em sua maioria negras, foram expulsas sem qualquer compensação financeira, forçadas a migrar para os morros.

As reformas priorizavam a estética e os interesses da elite, ignorando completamente os direitos e a dignidade da população pobre.

Depois de todo esse passeio histórico, que tal falarmos sobre o desenvolvimento cultural nas favelas?

O desenvolvimento cultural das favelas

Apesar de todo esse contexto sombrio, alguma coisa boa tinha de acontecer, não é verdade?

As favelas se tornaram verdadeiros caldeirões culturais no Brasil.

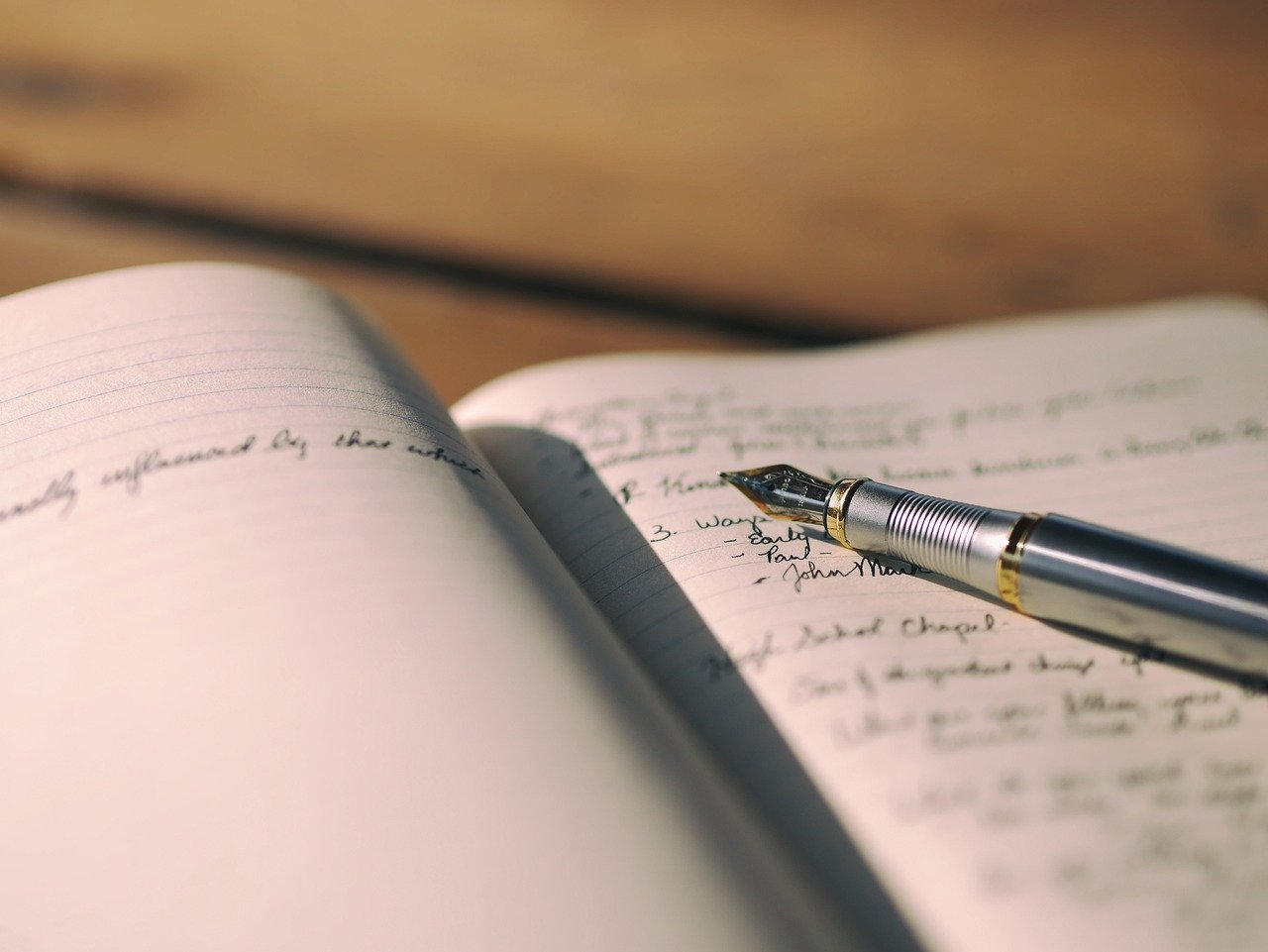

Na literatura, escritores como Carolina Maria de Jesus (com o Quarto de despejo) e, posteriormente, o movimento de literatura marginal/periférica deram voz às experiências das favelas.

Na arte-luta, embora a Capoeira seja bem anterior às favelas, foi nessas comunidades que ela encontrou espaço de preservação e prática, mantendo viva essa arte-luta afro-brasileira.

As favelas desenvolveram estética visual própria, transformando vielas e muros em galerias a céu aberto, por meio dos grafites.

O Hip Hop e o RAP (Rhythm and Poetry), embora de origem norte-americana, emergiram nas periferias paulistanas, narrando a realidade das favelas e quebrando o silêncio sobre violência policial, racismo e exclusão — um salve Racionais MC’s, entre outros.

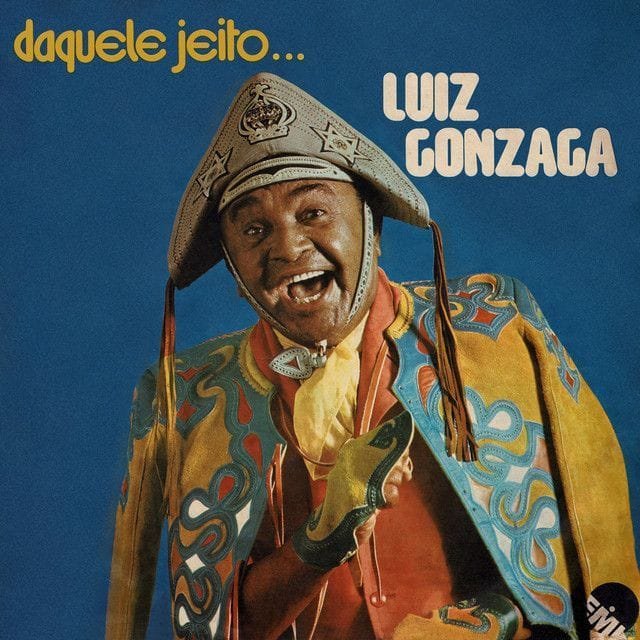

A expressão maior das favelas: o Samba

O samba nasceu e se consolidou nas favelas e comunidades negras do Rio de Janeiro.

A casa da Tia Ciata, na Praça Onze (região que recebia a população removida), foi um dos berços do samba moderno no início do século XX.

Ali se reuniam descendentes de escravizados baianos, criando um espaço de resistência cultural onde o samba urbano se desenvolveu, misturando elementos africanos com influências brasileiras.

As escolas de samba surgiram também neste contexto comunitário das favelas e subúrbios cariocas — a primeira foi a Deixa Falar, em 1928, no bairro do Estácio.

Figuras históricas do samba como Donga, autor de Pelo Telefone, o primeiro samba gravado; Pixinguinha; Sinhô, apelidado de “O Rei do Samba”; Tia Ciata, a matriarca do samba; Heitor dos Prazeres; Ismael Silva, fundador da primeira escola de samba, a Deixa Falar, e compositor de Se você jurar; Geraldo Pereira e Cartola (Angenor de Oliveira), fundador da Mangueira e um dos maiores poetas do samba brasileiro — entre muitos outros, a lista é quase infinita.

A vida de cada um desses personagens inspiraria livros e livros, e trabalharemos posteriormente as biografias dessas pérolas brasileiras.

Cada um deles retratou a luta e a perseverança para lidar com as dificuldades impostas a um povo esquecido pela maioria dos governos brasileiros.

Com resignação e poesia, descreviam as mazelas e as alegrias de morar no morro.

A ausência do Estado e o crime

A ausência do Estado, ou a presença apenas através da repressão policial, criou um vazio que foi preenchido por organizações criminosas.

As favelas ofereciam vantagem tática — visibilidade e dificuldade de acesso para a polícia.

A vulnerabilidade social também se tornou um facilitador: a falta de perspectivas fez de jovens alvos fáceis para recrutamento.

Nas décadas de 1970-1980, com o crescimento do narcotráfico internacional e a chegada da cocaína no Brasil, facções criminosas passaram a se estabelecer nas favelas.

Por exemplo, o Comando Vermelho, nascido no sistema prisional nos anos 1970, foi pioneiro neste processo no Rio de Janeiro.

Posteriormente surgiram o Terceiro Comando e outras facções.

A ocupação pelo crime organizado é consequência do abandono histórico.

As facções ocuparam um espaço que o Estado se recusou a ocupar com educação, saúde, cultura, oportunidade e dignidade.

A violência não é a solução

A repressão policial jamais foi a solução. Crianças já não sabem mais quem são os “mocinhos ou os vilões” na história!

As consequências dessa situação são moradores reféns, entre a violência do tráfico e a violência policial.

Jovens negros e pobres são as principais vítimas — tanto como alvos da polícia quanto como mão de obra descartável na mão de criminosos.

O estigma de favela como local de criminalidade se perpetua, quando na realidade a imensa maioria dos moradores são trabalhadores honestos.

E o pior: políticos usam o suposto combate ao crime com violência como plataformas políticas, alimentando o ciclo de violência, quando deveriam investir mais em educação e em projetos de integração.

Cortam-se os galhos, mantêm-se as raízes!

Diante da falta de esperança, alguns buscam um lugar no céu — que é vendido descaradamente por pregadores gananciosos.

Apesar da beleza e da alegria que insiste em brilhar e motivar cada um dos muitos trabalhadores das favelas — ainda há muito o que se melhorar.

Ainda há a desigualdade, o sofrimento, o estigma e a influência do crime organizado — mesmo na arte!

A favela ainda não venceu!

Não como cantam alguns funkeiros, que narram o seu sucesso pessoal e migração para bairros nobres da cidade como sendo uma vitória coletiva.

A FAVELA AINDA NÃO VENCEU!

Ela continua a lutar…

Leia também A População Carcerária no Brasil ‣ Jeito de ver

📖 Acabei de lançar Crônicas do Cotidiano – Um Novo Jeito de Ver! Um livro com poesias, reflexões e histórias que celebram a cultura e a alma brasileira. Cada compra ajuda a manter meu site Jeito de Ver vivo! Apoie: https://www.amazon.com.br/dp/B0FSGMPHGY 🌟 #LiteraturaBrasileira #Poesia