Você já percebeu que a arte, em especial a música, tem sido objeto de competição na televisão em programas como o The Voice, Superstar e coisas do gênero?

Por que isso acontece?

Primeiro, precisamos entender que o objetivo primário de programas desse tipo não é descobrir novos talentos ou garantir a manutenção da carreira de novos artistas.

Sim, se você acreditava nisso, é hora de acordar…

Lembre-se: o objetivo da televisão é gerar audiência e, consequentemente, lucros.

Então, que tal examinar os festivais de música e a sua consequente transformação em arenas musicais?

Como surgiram as torcidas musicais? De que modo o público foi infantilizado?

Vamos embarcar nesta jornada de festivais… com muita música! (Mas sem competir… está bem?)

Da celebração à competição: quando a arte virou disputa (e o que isso nos diz sobre nós mesmos)

Woodstock – O festival de celebração

“As futilidades são justamente o que move a humanidade!” – ouvi esta frase em algum lugar!

Mas as pessoas realmente precisam de pequenas coisas para que a vida seja mais significativa.

O problema acontece quando as pequenas coisas ganham grandes proporções…

Como o papo aqui é sobre Festivais de Música, vamos mergulhar nessas fontes.

Em 1969, quando jovens estadunidenses de famílias menos privilegiadas eram enviados para a vergonha da Guerra do Vietnã, um grupo de pacifistas se reuniu para um projeto: oficialmente, “3 Dias de Paz e muita Música”.

O conhecido festival de Woodstock.

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Aquele festival histórico reuniu cerca de meio milhão de pessoas em uma fazenda em Bethel, Nova York.

No projeto: três dias de Paz e Música.

Na prática: um grande experimento de utopia, onde jovens celebravam a música, o pacifismo em plena Guerra do Vietnã, a liberdade e a contracultura.

Bem…

Choveu? Choveu, pra caramba! O lamaçal? – De causar inveja a Caranguejo!

Faltou comida? Faltou!

As estradas? Uma bagunça… um caos.

Mas o espírito?

Esse permaneceu firme: voluntários da comunidade Hog Farm distribuíam alimentos, equipes médicas atendiam quem precisava, e o povo dividia o que tinha — barracas, água, cigarros, abraços.

E, pasme: apenas três mortes (algumas fontes dizem duas!) em meio a meio milhão de pessoas.

E naquela festa duas criancinhas vieram ao mundo!

Não é pouca coisa.

Como resumiu Max Yasgur, dono da fazenda:

“Vocês provaram ao mundo que meio milhão de jovens podem viver juntos em paz.”

As lamas no caminho…

Só que… algo mudou no caminho.

Apesar do sonho, os artistas que se apresentaram no Festival estavam lá a trabalho, e eles também precisavam de dinheiro para viver.

É duro saber que a vida não é uma eterna festa, não é verdade?

Com o tempo, novos festivais aconteceram; outros foram remodelados, de modo que o espírito do compartilhamento foi dando lugar ao da competição.

O que era festa virou concurso.

O que era celebração comunitária virou disputa por holofotes.

Woodstock faliu, não no propósito — mas no método.

A entrada acabou liberada quando as multidões romperam as cercas, e o festival se tornou gratuito.

Já os eventos posteriores passaram a buscar lucro — muito lucro.

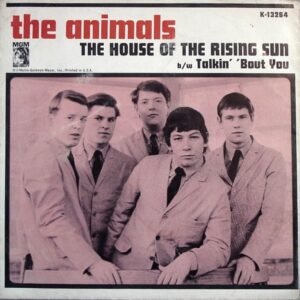

Daí surgiram os realities musicais como American Idol (2002) e seus derivados. O talento virou produto: patrocinadores, votos pagos, contratos engessados.

A liberdade dos festivais X a prisão dos realities

Em Woodstock, Jimi Hendrix distorceu o hino americano em protesto contra a guerra.

Em muitos realities, o objetivo do participante é apenas cantar direitinho o sucesso do momento e agradar ao júri.

O novo virou cover.

E aquela inclusão toda? Lá na fazenda em Bethel, hippies, famílias, veteranos de guerra se misturavam.

Já nos realities, há filtros: quem tem uma “história comovente”, visual de estrela e disposição para virar personagem de novela.

Os realities viraram uma fábrica — de talentos, sim, mas também de dramas.

A arte cedeu lugar ao entretenimento: cortes emocionantes, conflitos entre jurados, candidatos chorando no palco… tudo isso dá mais audiência do que música autoral.

Estudos mostram que jovens fãs desses programas tendem a valorizar mais a aparência e o drama do que a habilidade artística em si.

E por que essa sede por competição?

Porque vivemos na sociedade do espetáculo.

Nada é tão “reality” assim…

A lógica é simples: em tempos de excesso de informação, o que prende nossa atenção é o conflito.

O reality Big Brother (lançado em 1999) elevou isso ao máximo: provas humilhantes, isolamento, eliminações em praça pública.

E a meritocracia?

Alguns programas vendem a ideia de que “qualquer um pode vencer”.

Só não contam que os candidatos muitas vezes precisam arcar com viagens, roupas caras, abandonar o emprego e estar prontos para contratos que tiram autonomia.

Após vencer o American Idol, Kelly Clarkson assinou com a RCA Records e alcançou sucesso imediato com o single “A Moment Like This”, que liderou a Billboard Hot 100.

Seu álbum de estreia, Thankful (2003), estreou no topo da Billboard 200, e o segundo, Breakaway, tornou-se seu maior sucesso comercial, vendendo mais de 12 milhões de cópias e rendendo dois Grammy Awards.

Em 2007, lançou My December, um álbum mais autoral e criativo, que gerou conflitos com a gravadora por ser considerado menos comercial.

Pois é, Kelly Clarkson precisou brigar para poder escrever suas próprias músicas!

E assim, de Woodstock a William Hung, da distorção do hino por Hendrix ao cover obrigatório dos realities, muita coisa se perdeu na travessia.

Festivais que celebram a arte

Existem vários Festivais de Música.

Um dos destaques é o Festival de Inverno de Lençóis, na Bahia. O evento busca fomentar o turismo local durante a baixa temporada e promover a cultura da região.

O que esperar do Festival de Inverno de Lençóis:

Música:

O festival conta com diversas atrações musicais, com foco em artistas locais e regionais, além de nomes conhecidos do cenário nacional, como divulgado em outras edições.

Natureza:

A localização privilegiada de Lençóis, na Chapada Diamantina, oferece paisagens deslumbrantes e oportunidades para atividades ao ar livre, como trilhas e passeios.

Cultura:

O festival também promove a cultura local, com apresentações de artistas, grupos folclóricos e outras manifestações culturais da região.

Gastronomia:

A parceria com o Sabores da Terra – Festival Gastronômico Itinerante – garante uma experiência que valoriza os produtores locais, com pratos típicos e produtos artesanais.

Turismo:

O festival é uma oportunidade para impulsionar o turismo na região, atraindo visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, que buscam a beleza natural e a cultura de Lençóis.

– Informações extraídas de um informativo sobre a cidade de Lençóis, na Bahia.

Apoiar artistas independentes ou festivais locais pode fomentar novas utopias.

Reinventar a lógica: talvez a resposta esteja em iniciativas como o Tiny Desk Concerts (YouTube) ou Sofar Sounds, onde o foco volta a ser a música – sem jurados, sem votos, apenas compartilhamento.

“Woodstock foi um experimento social utópico, e justamente por isso faliu… mas seu fracasso nos mostrou que a arte pode ser um ato político de rebeldia contra a competição desenfreada.”

A “futilidade” que move a humanidade talvez seja justamente a busca por esses raros momentos em que a arte nos lembra: podemos ser mais que adversários.

As pessoas não iriam mais mostrar talento, iriam agora competir com artistas de gêneros e estilos diferentes… não é verdade?

Imagem de EyeCandyDesignz por Pixabay

O que se dá nos realities musicais.

Realmente, a utopia “Woodstockiana” é o que se pode chamar de sonho impossível em tempos de capitalismo selvagem.

A ideia de haver “um vencedor” esconde o fato de que outras lindas obras, ressalto em diferentes estilos, estavam lá.

A infantilização do público

Citando os grandes festivais de MPB nas décadas de 1960-1980, o público transformou-se em torcida, vaiou e, o mais interessante, não se permitiu ouvir as outras canções.

Ligar a competição musical à perda da escuta ativa e à infantilização do público (transformado em “torcida”) não é um fenômeno novo: os festivais da MPB foram laboratórios disso décadas antes dos realities.

Festivais da MPB (1960-1980): Quando a plateia virou “torcida organizada”

Vaias como arma ideológica

-

Nos Festivais de MPB, durante os anos 60, cantores podiam ser vaiados ou ovacionados ao defender as suas canções. A plateia julgava não a qualidade musical, mas o alinhamento político da canção.

-

Lucinha Lins, Cibele e Cynara, Sérgio Ricardo e muitos outros intérpretes experimentaram as vaias de um público que não sabia aceitar aquilo que era diferente dos seus gostos musicais.

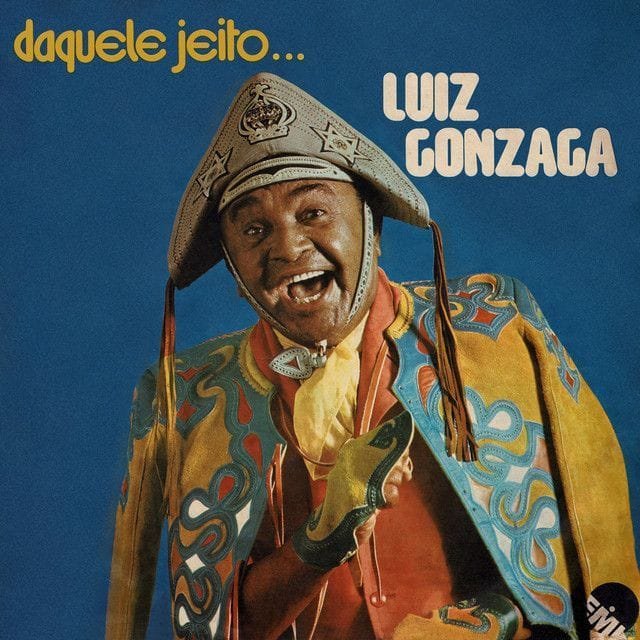

Poderíamos comparar a estética dos programas musicais dos anos 1960.

A rivalidade entre Jovem Guarda (festivais da TV Record) e a MPB engajada (TV Excelsior) refletia a polarização do Brasil pós-64.

Enquanto as canções da Jovem Guarda eram chamadas de “bobinhas” pela elite intelectual, Vandré era tratado como profeta (“Pra Não Dizer que Não Falei das Flores”, 1968).

O mito da “democracia musical”…

Os júris técnicos eram frequentemente boicotados pelo público, como um ensaio do que seriam os realities futuros.

Em 1967, a canção vencedora do Festival de Música Popular brasileira (“Ponteio”, de Edu Lobo) foi escolhida pela plateia, não pelos jurados. Um ensaio para a tirania do gosto popular dos realities.

Mas surge daí uma pergunta para reflexão: qual seria a audiência de tais programas caso não houvesse a competição?

A psicologia da competição – a busca pela audiência

Por que viramos “torcida”? A psicologia da competição

-

Tribalismo cultural:

Competições transformam arte em disputa de identidades.

Torcer por um artista vira defender seu grupo (rock vs. sertanejo, esquerda vs. direita).

Lembro-me de uma frase que ouvi tempos atrás: “O brasileiro reduz o complexo a uma rivalidade de estádio.”

-

Economia da emoção barata:

Vaias e gritos geram engajamento instantâneo (e audiência). Lembrem-se: a audiência tem sido mais importante que a qualidade dos programas.

A televisão explorou isso nos festivais e nos realities de música, editando brigas de fãs. Nos realities, roteirizam “rivalidades”. -

Morte da nuance:

Quando 30 segundos decidem uma eliminação (como no The Voice), não há espaço para experimentação.

Daí a ascensão de bangers (músicas explosivas) em detrimento de canções lentas ou complexas.

A superficialidade dos realities

Os realities musicais brincam com a inteligência dos telespectadores ao colocar no mesmo “ringue” cantores de vozes e estilos diferentes.

Os ouvintes não terão o privilégio de sentir a música, ouvir a letra… serão influenciados por preferências estilísticas.

Belos cantores, que sonham com o sucesso, estarão lá mais pela exposição que pela fé na estrutura do programa.

Comparemos dois modelos:

A Festa (Circo Voador, anos 80)

O Circo Voador era palco de bandas do rock brasileiro no início da década de 1980.

Cazuza erra a letra de “Exagerado”. Gritos: “Toca de novo!”

Sim, é verdade que Cazuza, durante um show no Circo Voador, errou a letra da música “Exagerado”.

É comum que artistas errem a letra de suas próprias músicas em apresentações ao vivo; muitas situações foram registradas em vídeo, com gritos da plateia pedindo para que os astros repetissem a música.

Artistas compartilhavam o palco (você podia curtir Barão Vermelho + RPM juntos, no mesmo palco!).

Reality (The Voice Brasil)

Sob pressão, o cantor desafina e se torna vítima de ataques e piadas no Twitter (o atual X) e demais redes sociais.

Errando a letra, pode não haver uma segunda chance.

Artistas sobem juntos no palco não para compartilhar.

São batalhas, onde dois cantores lutam por uma vaga.

Onde está o problema?

O problema está justamente no modo como nos habituamos a ouvir música.

A música deixou de ser o elemento principal; tornou-se pano de fundo de atividades cotidianas — e disso os realities se apropriaram magistralmente.

Aprenderam a explorar a futilidade!

Como resgatar a escuta?

A música está por aí, que tal dar uma chance?

-

Rodas de samba ou saraus periféricos: onde não há “vencedor”, só comunhão.

-

Algoritmos afetivos: playlists como Radio Woodstock no Spotify, que misturam estilos sem rankings.

-

Artistas rebeldes: como Liniker, que tem coragem de interromper shows para dizer: “Aqui ninguém vai vaiar ninguém”.

-

Os meninos do Madds, de Taubaté: que resgatam com personalidade clássicos das décadas de 1960 e 1970 e têm um excelente repertório autoral.

- ou mesmo nos barzinhos, onde novos artistas procuram um espaço.

Lembre: “A competição é a zona de conforto do capitalismo.”

Futilidades movem o mundo, mas só as que lembram que somos humanos — não torcedores — sobrevivem.

Se há em sua cidade festivais onde o foco é o artista, a música e a diversidade da cultura, não deixe de prestigiar: esteja presente, curta o momento!

Permita-se influenciar pela arte, o que raramente se vê quando esta se torna motivo de competição.

E você, o que acha? Deixe o seu comentário abaixo e participe desse projeto com a gente.

Leia também: Propaganda musical e Empobrecimento cultural ‣ Jeito de ver

📖 Acabei de lançar Crônicas do Cotidiano – Um Novo Jeito de Ver! Um livro com poesias, reflexões e histórias que celebram a cultura e a alma brasileira. Cada compra ajuda a manter meu site Jeito de Ver vivo! Apoie: https://www.amazon.com.br/dp/B0FSGMPHGY 🌟 #LiteraturaBrasileira #Poesia

Este espaço é feito com carinho para compartilhar cultura e reflexão.

Se você gosta do conteúdo e quiser apoiar para que o projeto continue, pode contribuir com qualquer valor pelo Pix: jeitodever2023@gmail.com

Revisado por IA.