Em tempos de discussões acaloradas sobre o papel do Estado e o avanço das privatizações, torna-se essencial compreender as nuances desse processo e seus reais impactos sobre a sociedade. Este texto apresenta uma análise comparativa entre diferentes países, abordando dados, exemplos e reflexões sobre como a privatização nem sempre significa mais eficiência ou melhor atendimento ao público.

As Privatizações e a Ampliação do Capitalismo na Atualidade

É difícil fornecer números precisos e atualizados para o número de empresas públicas e privadas em cada país, pois estes números podem variar dependendo da fonte e da definição de empresa pública ou privada.

No entanto, é possível oferecer uma visão geral com os dados mais relevantes.

Inglaterra

Empresas Privadas:

A Inglaterra possui uma economia de mercado liberal, caracterizada por um vasto número de empresas privadas.

Empresas Públicas:

Apesar da predominância privada, o Reino Unido mantém importantes empresas públicas, como o National Health Service (NHS), além de empresas de transporte público e outras organizações de serviços essenciais.

Espanha

Empresas Privadas:

A Espanha conta com um setor empresarial privado diversificado e fundamental para a sua economia.

Empresas Públicas:

O país mantém algumas empresas públicas de relevância, como a empresa de telecomunicações estatal Telefónica, além de outras entidades ligadas a setores estratégicos.

Itália

Empresas Privadas:

A Itália abriga um grande número de empresas privadas, incluindo marcas globais renomadas como Ferrari e FIAT.

Empresas Públicas:

O Estado italiano também participa de setores importantes, com empresas como a companhia de energia ENEL, além de outras ligadas a infraestrutura e serviços públicos.

França

Empresas Privadas:

O setor privado francês é vibrante e diversificado, com forte presença em setores como luxo, tecnologia e indústria.

Empresas Públicas:

Ainda assim, a França mantém estatais estratégicas, como a empresa de energia EDF, além de outras importantes para a segurança e o bem-estar nacional.

Japão

Empresas Privadas:

O Japão é reconhecido mundialmente por sua economia altamente competitiva, repleta de empresas privadas que lideram setores como tecnologia, automóveis e eletrônicos.

Empresas Públicas:

Entretanto, o país mantém empresas públicas significativas, sobretudo em áreas como transporte público e energia, assegurando serviços essenciais para a população.

Estados Unidos

Empresas Privadas:

Os EUA concentram um número colossal de empresas privadas, incluindo grandes corporações multinacionais e milhões de pequenas e médias empresas. Estima-se que existam cerca de 33 milhões de empresas no país.

Empresas Públicas:

Apesar de sua imagem de economia liberal, os Estados Unidos possuem aproximadamente 7.000 estatais em níveis federal, estadual e municipal, responsáveis pela oferta de serviços públicos variados.

O Protecionismo dos Países Desenvolvidos

Os países mais desenvolvidos preservam como estatais empresas de importância estratégica.

Mesmo economias marcadas pelo capitalismo e pela livre iniciativa mantêm sob controle público setores essenciais como energia, transporte, saúde e segurança, reconhecendo que tais áreas são fundamentais para a soberania nacional e o bem-estar coletivo.

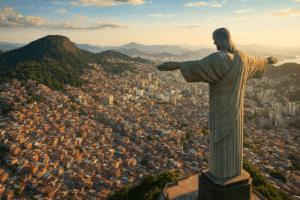

No Brasil, por exemplo, apesar das pressões privatizantes, existem empresas públicas como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

A ECT, que por muitos anos gerou lucro ao governo federal, cumpre sobretudo uma função social e estratégica: conectar pessoas em todo o território nacional, assegurando o transporte de encomendas, correspondências, urnas eletrônicas e prestando auxílio emergencial em casos de tragédias, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul.

Esse exemplo ilustra como a presença estatal em determinados setores é fundamental, não apenas para garantir eficiência, mas para assegurar direitos sociais, apoio em emergências e a coesão nacional.

Por outro lado, muitos países em desenvolvimento optam por uma estratégia oposta, abrindo suas economias a investimentos estrangeiros e privatizando empresas estatais.

Embora essa abertura seja vista como uma forma de atrair capital e tecnologia, também pode gerar vulnerabilidades, principalmente frente à competição global.

Um exemplo marcante dessas diferenças políticas está na proteção agrícola: a União Europeia e os Estados Unidos impõem barreiras rigorosas para proteger seus produtores, enquanto países como o Brasil têm reduzido restrições comerciais em busca de novos mercados.

Estatísticas recentes mostram que tarifas aplicadas por economias desenvolvidas em produtos agrícolas permanecem significativamente mais altas do que as praticadas por países em desenvolvimento.

Essas políticas refletem uma complexa dinâmica entre proteção e abertura, com impactos não apenas econômicos, mas também sociais e ambientais.

Privatizações: Eficácia ou Lucro?

Um dos argumentos mais frequentemente promovidos na imprensa para defender a privatização é a premissa de que a transferência de serviços públicos para mãos privadas resulta em maior eficiência e qualidade.

Contudo, tal narrativa frequentemente encobre os verdadeiros interesses financeiros envolvidos.

Privatizações em setores como saúde, educação e saneamento básico revelam que, na prática, a busca pelo lucro frequentemente se sobrepõe ao bem-estar social.

Exemplos claros podem ser observados na privatização de empresas de energia, onde a prometida eficiência se confronta com tarifas mais elevadas e redução no acesso.

São Paulo no Brasil sofreu vários apagões elétricos embora o sistema esteja privatizado há alguns anos. Uma possível causa dos apagões e atraso na solução foi a redução do número de trabalhadores de manutenção.

Outro caso emblemático é a privatização de serviços de água e esgoto: em diversos países, essa medida gerou deterioração no atendimento, cortes de custos que comprometeram a segurança sanitária e ampliaram problemas sociais e de saúde pública.

Diante disso, é essencial questionar o discurso que associa privatização à eficácia.

Muitas vezes, o impacto sobre as comunidades é negativo, revelando uma discrepância entre interesses financeiros e necessidades sociais.

Privatização e Subornos: Uma Relação Perigosa

Embora as privatizações devessem ser pautadas pela transparência e pelo interesse público, frequentemente tornam-se palco para práticas corruptas, incluindo o suborno.

A relação entre interesses privados e contratos públicos pode obscurecer processos legítimos, transformando a privatização em vetor de corrupção.

Na América Latina, por exemplo, várias privatizações de serviços públicos foram celebradas sob promessas de eficiência, mas acabaram beneficiando financeiramente apenas um seleto grupo, graças a esquemas de subornos e favorecimentos.

Essa conivência entre empresas e autoridades compromete a integridade das instituições democráticas e gera um ciclo vicioso onde a corrupção se perpetua, tornando a sociedade mais desconfiada das reformas.

É, portanto, imperativo estabelecer regulamentações rigorosas e mecanismos de accountability, para que a privatização não se converta em um instrumento de corrupção, mas em uma ferramenta legítima de desenvolvimento social e econômico.

Reflexões Finais sobre o Futuro das Privatizações

O futuro das privatizações segue como um tema de intensos debates.

Nota-se uma crescente polarização entre os defensores dos modelos privatizantes e aqueles que alertam para seus impactos sociais.

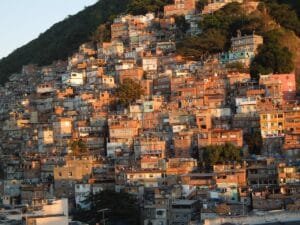

Embora se reconheça que a privatização possa proporcionar eficiência e inovação, ela também pode agravar desigualdades e limitar o acesso a serviços essenciais, especialmente em sociedades já fragilizadas.

Nesse contexto, o papel da sociedade civil é crucial: comunidades precisam estar vigilantes e ativamente engajadas nos processos de privatização, buscando garantir que os interesses coletivos sejam protegidos.

Assim, vislumbra-se um futuro onde as privatizações não sejam apenas instrumentos de capital, mas caminhos que conciliem eficiência econômica com justiça e inclusão social.

O desafio é construir um paradigma que reconheça a necessidade do lucro, mas que, acima de tudo, valorize e proteja o bem comum.

O que a experiência mostra neste respeito? Que na maioria das vezes as privatizações são efetuadas sem consulta pública e que empresas são sucateadas e vendidas por valores abaixo do mercado.

Privatização X Serviço Público

A privatização nem sempre significa melhoria nos serviços ou no atendimento ao público, pois os interesses das empresas privadas geralmente estão voltados ao lucro, e não à garantia de acesso universal e de qualidade.

Muitas vezes, após a privatização, há aumento das tarifas, redução de investimentos em áreas menos lucrativas e precarização das condições de trabalho, afetando diretamente a população mais vulnerável.

Setores essenciais como energia, saneamento e transporte, quando privatizados sem uma regulação eficiente, acabam transformando antigos monopólios públicos em monopólios privados, prejudicando a concorrência e ampliando desigualdades regionais.

A experiência internacional e brasileira demonstra que a eficiência prometida com a privatização depende de vários fatores, como a presença de uma agência reguladora forte, a existência de concorrência real e o compromisso social da empresa.

– O que na maioria das vezes não acontecem em países em desenvolvimento!

Casos como o das ferrovias britânicas, a telefonia no Brasil e o saneamento em algumas cidades revelam que a busca por lucro pode comprometer a qualidade e a acessibilidade dos serviços. Estudos indicam que não há evidência conclusiva de que a privatização, por si só, melhore a eficiência ou beneficie a população.

Assim, a decisão de privatizar deve ser sempre acompanhada de um debate público qualificado, com avaliação dos riscos e garantias de proteção aos direitos coletivos.

Leia também: Os Riscos da Privatização da Educação ‣ Jeito de ver

Revisão ortográfica e gramatical por IA.